tm

Wohin mit kranken Pflanzenteilen?

Naturgemäß fallen im Herbst haufenweise kranke Pflanzenreste an. Bei der Frage wohin mit dem infizierten Material, hilft eine einfache Faustregel: Oberirdisch erkrankte Pflanzenteile dürfen auf den Kompost. Damit die Erreger von Sternrußtau, Rost, Schorf, Monilia oder Mehltau zuverlässig abgetötet werden, sollte man die kranken Blätter und faulen Früchte ins Innere des Komposthaufens mischen, wo sich die größte Hitze entwickelt. Unterirdisch befallene Pflanzen gehören in den Hausmüll. Bodenbürtige Erreger wie die Kohlhernie, Asternwelke oder Rettichschwärze sind bestens an das Leben im Boden angepasst und widerstehen auch der Hitze und den Angriffen von Mikroorganismen im Komposthaufen.

Kübel sicher durch den Frost bringen

Bepflanzte Kübel, die im Freien bleiben, sind vor allem in den Übergangsphasen des Winters vom Frost bedroht. Denn nicht die Kälte an sich, sondern das Wechselspiel von gefrierendem und tauendem Wasser kann das Gefäß zum bersten bringen. Vorrausetzung für sicheres Überwintern ist ein guter Wasserabzug, also ein ausreichend großes Bodenloch und eine Drainageschicht im unteren Drittel. Stellen Sie den Kübel auf Füßchen oder Holzleisten, damit er nicht am Boden festfriert. Schneehauben auf der Pflanze werden zeitig entfernt, damit bei Tauwetter kein Wasserüberschuss im Kübel zusammenläuft. Besondere Vorsicht gilt bei Gefäßen mit geraden Wänden oder gar solchen, die sich nach oben hin verjüngen. Anders als bei konischen Kübeln kann sich hier die gefrierende Erdfüllung nicht nach oben hin ausdehnen.

Was sonst noch zu tun ist

-

Nur vollständig ausgereifte, vom Baum gefallene Walnüsse, eignen sich zum Lagern. Lassen sie die Nüsse an einem luftigen warmen Ort nachtrocknen.

-

Quittenernte: Bester Zeitpunkt ist kurz vor der Vollreife, sobald die Schalenfarbe von Grün auf Gelb umschlägt. Im Haus nachreifen lassen!

-

Fallobst dient Schädlingen und Pilzkrankheiten als Wirt. Deshalb sollte man es regelmäßig aufsammeln.

-

Wo Wühlmäuse ihr Unwesen treiben, setzt man junge Obstgehölze sicherheitshalber in ausreichende große Drahtkörbe.

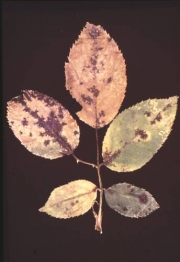

Hochsaison für Fruchtfäule

Der Monilia-Pilz macht sich zur Ernteperiode durch den Befall der Früchte bemerkbar: Meist von einer Verletzung oder einem Kontakt mit bereits erkrankten Früchten ausgehend, zeigen sich braune Flecken, die bald kreisförmig von gelbgrauen Pölsterchen umlagert werden, den Sporenlagern des Pilzes. Im Laufe der weiteren Erkrankung breiten sich diese Polster aus, die Früchte schrumpfen, und es bleiben sogenannte Fruchtmumien zurück. Diese fallen oft nicht ab, wodurch der Pilz mitten im Baum überwintern und im nächsten Frühjahr wieder Blüten und Triebe infizieren kann.

Vorbeugend sollte man vermeiden, die Gehölze zu intensiv zu düngen. Zum jetzigen Zeitpunkt empfiehlt es sich, befallene Früchte sowohl vom Boden als auch aus dem Baum zu entfernen. Auch vom Kompost hält man sie besser fern, damit von ihnen keine weitere Ansteckungsgefahr ausgeht.

Fallobst nicht liegen lassen

Ein Großteil der Früchte, die jetzt vom Baum purzeln, ist von der Obstmade befallen. Deshalb ist es nicht nur eine Frage der Ordnung, ob man vorzeitig abgefallenes Obst regelmäßig auflesen sollte. Sondern es handelt sich um eine wirkungsvolle Vorbeugungsmaßnahme gegen Schädlingsbefall.

Die Larve des Apfelwicklers, eines kleinen Nachtfalters, hat sich ins Kerngehäuse gebohrt. Dort schädigt sie die Frucht nachhaltig durch ihren Fraß und entsprechende Verunreinigungen mit ihrem Kot. Durch diese Störung wird die Frucht zur Notreife gebracht und lässt sich vom Baum fallen. Danach verlassen auch die Raupen ihre Frucht wieder. Einige von ihnen sind immer noch nicht satt und kriechen schnurstracks auf den Baum zurück, um eine weitere Früchte zu befallen.

Die übrigen suchen sich am Boden ein Versteck zum Überwintern. Im Frühjahr verpuppt sich die Raupe, und aus der Puppe geht der kleine Schmetterling hervor. Der legt wiederum seine Eier an den Fruchtansätzen ab, und die daraus schlüpfende Larve bohrt sich erneut in eine Frucht. Durch das Entfernen der abgefallenen Früchte lässt sich also der Kreislauf des wichtigsten Apfelschädlings auf einfache Weise unterbrechen. Kompostieren darf man sie erst, nachdem sie einige Tage in einem Wassereimer gelegen sind. Denn dadurch werden die Maden unschädlich gemacht.

Lagerfähigkeit verbessern

Im kontrollierten ökologischen Anbau werden die Äpfel zur Lagerung nicht mit Fungiziden behandelt, sondern häufig einer Heißwasserbehandlung ausgesetzt. Diese Technik können sich auch Freizeitgärtner zunutze machen, um die Verluste durch Lagerfäulen möglichst gering zu halten. Dazu taucht man die Früchte für drei Minuten in 50° C heißes Wasser.

Umweltschonende Baumpfähle

Der umweltbewusste Gärtner lässt herkömmlich imprägniertes Gartenholz im Baumarkt links liegen, denn derart behandelte Baum- oder Zaunpfähle enthalten Stoffe (u.a. Chrom, Kupfer), die dem Pflanzen- und Bodenleben schaden. Es geht auch anders! Eine natürliche Alternative bieten Pfähle aus Edel-Kastanie oder Robinie. Ihr gerbstoffhaltiges Holz ist sehr hart und über lange Zeit fäulnisresistent. Und: Im Gegensatz zu imprägnierten Pfählen dürfen Sie diese Hölzer verbrennen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Eine uralte Methode, um die Haltbarkeit im feuchten Erdreich zu verlängern, ist das Ankokeln der Pfähle im unteren Bereich. Ihr modernes Pendant findet diese Methode in speziell wärmebehandelten Thermohölzern, wie sie mittlerweile für Pergolen oder Terrassenböden angeboten werden.

Resistente Quitte bevorzugt

Herbst ist Pflanzzeit. Die Wurzelgruben werden am besten durch Einarbeiten von Kompost und Steinmehl verbessert.

Weil Quitten sehr anfällig sind für Feuerbrand, ist in Obstbaugebieten davon abzuraten, diese Art anzubauen. Als Ausnahme gilt die junge Geisenheimer Züchtung 'Cydora-Robusta S', weil sie gegen Feuerbrand und auch noch gegen Mehltau weitgehend resistent ist. Überdies stellt diese Sorte keine großen Ansprüche an den Standort. Sie verträgt lediglich hohe Kalkgehalte schlecht und bevorzugt wie die meisten Artgenossen einen leicht sauren pH-Wert.

Kleiner Kirschbaum – große Vorteile

Entscheidend für die Wuchsstärke eines Obstbaums ist die Unterlage, auf die die Sorte veredelt wurde. Besonderes Augenmerk ist beim Kauf einer Süßkirsche gefragt. Bäume auf herkömmlichen Unterlagen (z. B. Prunus avium F12/1) sind im (kleinen) Hausgarten Fehl am Platz. Sie wachsen in den Himmel und beschatten mit einem Kronendurchmesser von bis zu 10 m den halben Rasen. Wenn im sechsten Standjahr der erste nennenswerte Ertrag reift, ist zur Ernte meist schon eine Leiter nötig. Viel praktischer sind Veredlungen auf schwachwüchsigen 'GiSelA'- oder 'Weiroot'-Unterlagen. Sie bleiben wesentlich kleiner, lassen sich gut zu einer Spindel erziehen und garantieren schon ab dem dritten Standjahr gute Erträge. Wegen ihres flacher laufenden Wurzelwerks sollte man diese Veredelungen sicherheitshalber mit einem Pfahl stützen und bei Trockenheit wässern.

Herbsthimbeeren fürs nächste Jahr trimmen

Bei den Herbstsorten werden üblicherweise alle Ruten bodennah abgeschnitten, sobald die letzte Beere geerntet ist. Im Frühjahr treibt der Stock wieder neue Ruten, an denen im Herbst die nächste Ernte heranreift. Herbsthimbeeren fruchten allerdings nicht nur an einjährigen, sondern auch an zweijährigen Trieben. Wenn man im Spätherbst nur den abgetragenen oberen Teil der Ruten zurückschneidet, bilden sich am unteren Teil erneut Früchte – und das schon im Frühsommer! Diese Triebe sollten nach der Sommerernte umgehend ausgeschnitten werden, um den Herbstertrag der frischen Einjahresruten nicht zu gefährden. Empfehlenswerte Herbstsorten, die am besten jetzt gepflanzt werden: 'Autumn Bliss', 'Himbo-Top', 'Zefa Herbsternte'.