tm

Weinbergpfirsich für den Hausgarten

Der sogenannte Weinbergpfirsich hat seit dem 16. Jahrhundert seinen Platz an den warmen Hängen der Schweiz, wurde aber mit der Intensivierung des Weinanbaus verdrängt. Heute wird das Obst wieder als Delikatesse für den Hausgarten entdeckt. Seit 2009 sammelt die Sortenerhaltungsgesellschaft ProSpecieRara die seltenen Sorten und bittet dabei um Mithilfe.

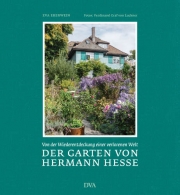

Buchpreise der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft (DGG) 2017

Wer für einen anderen Gartenfreund oder auch sich selbst noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der kann sich dabei an den Empfehlungen bzw. Prämierungen kompetenter Organisationen orientieren.

Vorweihnachtlicher Zwerg: Scheinbeere

Die Scheinbeere (Gaultheria procumbens) ist ein Zwergstrauch, der im Winter groß zur Geltung kommt. Ihre rot leuchtenden Beeren, die eigentlich Kapselfrüchte sind (daher der Name Scheinbeere), kontrastieren in klassischer Harmonie mit dem immergrün glänzenden Laub. Das tun sie den ganzen Winter hindurch, denn von hungrigen Vögeln bleiben sie weitgehend verschont. Meist sieht man die Scheinbeere, die zur Familie der Heidekrautgewächse gehört und daher auf leicht saure Böden steht, als bodendeckenden Begleiter im Rhododendronbeet. Um diese Jahreszeit macht sie sich aber besonders gut als winterlang zierende Kübel-Komponente, z.B. im Dreiklang mit Christrosen und Veilchen. Aber auch als Topf-Solitär ist dieser Zwergstrauch ein erfreulicher Farbklecks.

Eisbegonien durchbringen

Beim Abräumen von Zierbeeten, Balkonkästen, Schalen oder Gräbern landen Eis-Begonien (Begonia sempervirens-Gruppe) meist auf dem Kompost. Dabei handelt es sich eigentlich um ein mehrjähriges Gewächs, das bei genehmeren Bedingungen weiterhin zu gefallen wüsste. Solange sie der Frost noch nicht erwischt hat, können Sie die schönsten Exemplare in einen Topf stecken, ins Haus holen und dort weiterzieren lassen. Ideal ist ein heller, nicht zu warmer Platz zwischen 15 und 20 °C. Gegossen wird nur das Nötigste, auf Dünger wird verzichtet. Sprühen Sie die Pflanzen hin und wieder etwas mit kalkfreiem Regen- bzw. Schneewasser ein, um trockener Heizungsluft entgegenzuwirken und den Spinnmilben das Leben schwer zu machen. Wenn Sie die Pflanzen durch den Winter bringen, können Sie sie im Frühjahr nach langsamer Eingewöhnung wieder auspflanzen.

Terracotta und der Frost

Einfache, maschinell hergestellte Terracotta-Gefäß sind großporig und entsprechend frostempfindlich, weil sie sich stark mit Wasser vollsaugen können. Aber auch die als frostfest deklarierten hochwertigen Impruneta-Terracotta-Töpfe sind nicht 100% gegen nagende Kälte gefeit, wenn man grundsätzliche Schutzmaßnahmen mißachtet:

- Schon bei der Bepflanzung für guten Wasserabzug sorgen.

- Suchen Sie dem bepflanzten Gefäß im Winter nach Möglichkeit einen überdachten Platz. Frei stehende Gefäße notfalls abdecken bzw. umhüllen.

- Stellen Sie Terracotta-Töpfe nicht direkt auf den Boden. Extra Tonfüßchen oder auch nur einfache Holzklötzchen puffern die Kälte von unten ab und verhindern ein Festfrieren.

- Schnee isoliert den Topf samt Wurzeln gut gegen Kälte. Vor der Schmelze ist er aber besser vom Gefäß zu streifen, damit er die Erde nicht übermässig durchfeuchtet.

- Stellen Sie leere Gefäße den Winter über auf den Kopf, damit sich kein Wasser darin sammeln kann.

Empfindliche Kübelkräuter ins Haus

Rosmarin, Lorbeer, einige empfindliche Thymian-Sorten, Zitronenverbene, Duftpelargonie und andere kälteempfindliche Kräuter aus südlichen Gefilden sollten zum Überwintern ins Haus geholt werden, sobald sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern. Das Quartier sollte kühl sein, wenn's geht nur wenige Grade über Null. Und ganz wichtig: Der Platz sollte möglichst hell sein! Ideal ist ein unbeheizter Wintergarten, aber auch das kühle Treppenhaus oder ein unbeheiztes Schlafzimmer sind möglich und allemal besser als ein schummriger Keller. Unter solchen Bedingungen brauchen die Kräuter hin und wieder einen Schluck Wasser – aber sachte! Die Pflanzen machen nun eine Ruhezeit durch und können mit durchdringender Nässe nichts anfangen.

Obst nicht zu tief pflanzen

Fast alle Obstsorten werden heutzutage auf Wurzelunterlagen veredelt, die die Wuchseigenschaften des Baumes maßgeblich beeinflussen. Pflanzt man einen Obstbaum zu tief, macht sich die aufgepfropfte Edelsorte frei, das heisst sie beginnt eigene Wurzeln zu schlagen und damit den erwünschten Einfluss der Unterlage auszuschalten. Einige Zeit später wundert man sich dann, warum der Baum nicht wie deklariert klein bleibt, sondern ins Kraut schießt. Achten Sie also bei der Pflanzung darauf, dass sich die leicht verdickte Veredlungsstelle etwa eine Handbreit über dem Boden befindet. Junge Obstbäume, die vor wenigen Jahren zu tief gepflanzt wurden, können Sie jetzt noch ausgraben und auf die richtige Höhe setzen. Bei älteren Baumsemestern hilft es, den Stamm oberhalb der Veredlungsstelle freizulegen und Wurzeln, die sich bereits aus der Edelsorte gebildet haben, abzuschneiden.

Mangold überwintern

Stielmangold bringt die größten Erträge, wenn man immer nur die äußeren Einzelblätter abdreht und das Herz munter weiter sprießen lässt. Auf diese Weise findet er bis zum Winteranbruch seinen Weg auf den Speiseplan. Wenn man den Stock dann mit Laub oder Reisig abdeckt, übersteht Mangold sogar die kalte Jahreszeit und treibt im zeitigen Frühjahr wieder aus. Vergessen Sie nicht, das Schutzmaterial rechtzeitig zu entfernen, etwa ab Ende Februar. Erst wenn sich der Blütentrieb aus der Mitte der Rosette schiebt, wird der Mangold ungenießbar.

Rhabarber an den Teich

Weil die riesigen Blätter des Rhabarbers viel Wasser und Energie benötigen, wartet man mit der Pflanzung oder Teilung am besten, bis er sein Blattwerk zu Boden streckt und welkt. Ohne die Belastung der Blätter können sich bis zum Frühjahr noch genügend Faserwurzeln bilden, die der Gemüsestaude dann zu einem kräftigen Austrieb verhelfen. Achten Sie beim Zerteilen des Wurzelstocks darauf, dass jedes Teilstück mindestens 1 Knospe behält. Rhabarber liebt humusreiche und nahrhafte Böden, die ruhig etwas feucht sein dürfen. Deshalb kann man ihn gut und gerne auch als zierendes Element an den Teichrand setzen. Nur staunass sollte der Boden nicht sein, sonst kümmert die Staude. Für den Bedarf einer Familie genügen in der Regel 2 bis 4 Exemplare.

Gemüsebeet: Was muss raus?

Schwarzwurzeln, Pastinake, Feldsalat und Winterportulak sind winterharte Gemüsearten, die auch tiefen Temperaturen standhalten. Eine Vliesdecke ist dennoch zu empfehlen. Zum einen schützt diese vor dem Austrocknen durch Kälte und Wind, zum anderen erleichtert sie die Ernte bei Schnee und verhindert, dass das Gemüse bei Schmuddelwetter verschmutzt. Auch Lauch, Grünkohl und Rosenkohl vertragen leichte Fröste – robuste Sorten vorausgesetzt. Bei den beiden Kohlarten ist leichter Frost sogar als Aromaverstärker gewünscht, denn bei tiefen Temperaturen steigt der Zuckergehalt. Starker Frost kann diesen Gemüsen allerdings schon zusetzen, vor allem wenn auch noch heftige Temperaturgegensätze von Frost in der Nacht und direkte Sonne tagsüber herrschen. Besser ist es, diese Vertreter samt Wurzeln auszuheben und im Schatten einzuschlagen. Auch Frühbeete bieten sich als Einschlagsstation an. Für Chinakohl, Weiß- und Rotkohl, Kohlrabi, Endivie, Rote und Gelbe Rübe ist die Zeit im Freiland mit den ersten deutlichen Nachtfrösten abgelaufen – sie müssen ins kühle Lager.